減衰説

decay theory

今回は、長期記憶の想起がうまくいかなかった理論の一つ、減衰説についてです。この説を提唱することとなったきっかけの実験を紹介し、そこから深めていこうと思います。

実験

長期記憶の減衰『Ebbinghausの節約率』

この人物(エビングハウス)は、記憶の忘却における実験に取り組んだ最初の人物です。

実験では、無意味綴りの系列学習から、忘却曲線を描きました。無意味綴りとは、アルファベットの子音+母音+子音の3文字からなる文字列のことを指し、これを覚えては再生する、ということを繰り返し行い、忘却曲線を描きました。余談ですが、この人物は様々な人を実験参加者としたわけではなく、自分自身でひたすら記憶と再生を繰り返したそうです。何十回、何百回と繰り返したんでしょうね…。変わった人だなあという印象です。

この考え方は、イギリスの連合主義心理学の影響が強いそうです。「ある観念からある観念へと次々に連想が生じるのは観念と観念が連合しているからであり、そのような連合は2つの観念が時間的・空間的に接近して生起することによって形成される」と言われていたことからきているとされています。

・節約率:saving rate (Q)=100(L-WL)/L%

実験

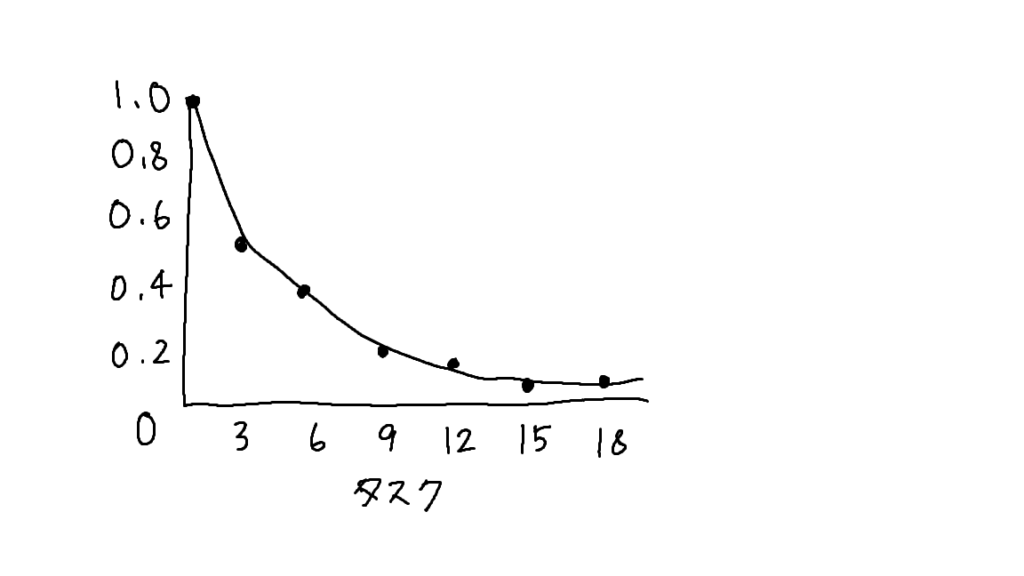

短期記憶の減衰『Brown-Peterson Paradigm』

この人物はピーターソン夫妻(1959)による実験です。この実験では、実験参加者に記憶してもらった後に妨害課題を与えることによって、リハーサルの機会を奪えば、短期記憶が急速に衰えることを示しました。

反論

上記2つが長期記憶、短期記憶それぞれの減衰説の理論として有名なものでしたが、減衰説に対する反論もあります。その理論として『フラッシュバルブ記憶』が有名です。これは別途『フラッシュバルブ記憶』記事を作成予定ですのでそれを参照してください。

今回はこれで終了です。有名なので覚えておきましょう。お疲れさまでした。